The 4th APCLC(Asia Pacific Corpus Linguistics Conference)で研究発表を行いました。

この会は,

APCLA(Asia Pacific Corpus Linguistics Association)が主催するもので,2016年の北京大会に続いての参加となります。

The Asia Pacific Corpus Linguistics Association invites you to submit your papers to APCLC 2018 (17-19, September, 2018) in Takamatsu City, Kagawa Prefecture, Japan.

Following on from the success of the previous conferences (Auckland 2012; Hong Kong 2014; Beijing 2016), we hope to again bring together academics from around the world, and from the Asia Pacific area in particular, in order to report on the developments in the use of corpora in linguistics, language learning, and translation studies. Through this conference, we aim to provide a forum for the exchange of ideas and expertise and to lay the foundations for future developments in the application of corpus resources in Asia

Theme Corpus Linguistics in Interdisciplinary & Asia Pacific Perspectives

大会風景

石川発表

懇親会での二胡の演奏

懇親会での太鼓の演奏

石川は,ICNALEの作文データを解析し,日本人・中国人・ネイティブの所有格Sの用法について報告を行いました。

Sep 18, 2018

Shin Ishikawa

S-genitives and Of-genitives Seen in English Native/ Non-native Speakers’ Essays:

A Study Based on the ICNALE Written Essays

所有格については,the Queen's arrival/ the arrival of the Queenという2つの表現形式が存在するわけですが,どのような文脈でどちらを選ぶかの動機は従来必ずしも解明されていません。この点に関して,母語話者・非母語話者の差がどのような形で出現するか調査を行いました。

非母語話者と母語話者によるs所有,of所有の使用状況

そのほか,多くの発表を聴講しました。以下は,石川が司会を務めた発表について,聴講メモです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Automatically Enhancing Tagging Accuracy and Readability for Common Freeware Taggers (Martin Weisser)

・生起確率ベース(probabilistic tagging)の既存POSタグの出力には問題や不整合が多い(タグをアンダーバーで示すかタグで示すか,レマもつけるかどうか,どういう略号で表示するか,etc/解析結果に違いも)

・数詞の場合,CD,JJ,Numなど略号もさまざま

・既存タガーの出力を修正するプラットフォームとしてTagging Optimiserを開発中

Using gestures in speaking a second language---A study based on a multi-modal corpus (Sai Ma, Guangsa Jin, Michael Barlow)

・英語の習熟度が高いと,ジェスチャーが増えるという報告(Nicoladis Pika Yi & Marentette 2007),減るという報告(Nicoladis 2002),変わらないという報告がある(Nagpal Nicoladis)

・ジェスチャー効果はLeveltモデルに基づく各種仮説で説明できる

=============================================

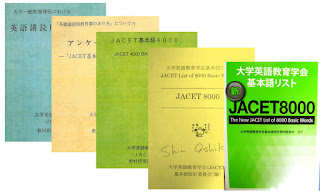

Cf: 石川による関連研究のまとめ

濱本秀樹(2015)「統語構造を反映したジェスチャー:記憶・再生効果に関する予備的研究」より引用

Conceptualizerr:概念形成装置に関して→語彙引き出し仮説 (lexical retrieval hypothesis:LRH):ジェスチャーが先行刺激となりプライミング効果によりレキシコンから適切な語彙が引き出される

Formulator:文法/音韻的符号化装置に関して→情報パッケージ仮説(information packaging hypothesis:IPH):ジェスチャ―が空間―運動系の概念をまとめ、組織化する/イメージ活性化仮説(image activation hypothesis:IAH):ジェスチャーにより発話形成時のイメージや空間特性の記号化が活性化される

=============================================

・実験の狙い:61人の中国人大学生を対象に,タスクの内容の抽象性,行為の主体性がジェスチャー量に及ぼす影響を解明する

・仮説:concrete+character > concrete+observer > abstarct

・タスクA:道順説明 route description [concerte/character]

・タスクB:イラスト説明 cartoon retelling [concrete/ observer]

・タスクC:幸福な体験説明 happy experience [abstarct]

・書き起こしは逐語式(verbatim)で学生自身にさせて後で教師が検証

・言い淀みなどはカット(ELAN (Lanusberg & Sloetjes 2009)使用)

・1-2 NS 1-3 S 2-3 S

・ジャスチャー量と発話量は正相関

・concrete/abstarctは差があるが,character/observerの差ははっきりしない

(※最後のほうはメモが取り切れなかったので正確でないかもしれない)

Michael Barlow

・idiolect/sociolectの差をどうとらえるか

・伝統的に言語学はsociolectを重視してきた(ラング>パロール)

・大統領報道官の人の差

・それぞれの記者会見の時期(=発話内容)の差

・人の差が大きい

・書き言葉・話し言葉の差も

※今回の学会では,コーパス言語学の本質的な問いの1つである「個体差と一般化」に関わる議論に直接・間接に言及するものが多くありました。

コーパス研究では,集めたデータを母集団の代表とみなし,そこから得られた結果を概括化・抽象化して結論を導き出すことが一般的ですが,そこには常に,一般化の誤謬が潜んでいます。この点をふまえると,コーパス丸ごとではなくジャンルで見よう,ジャンル丸ごとではなく個々のテキストで見よう,テキスト丸ごとではなくパラグラフで見よう,パラグラフ丸ごとではなくセンテンスで見よう・・・という主張が成り立ちます。これらはコーパス研究の通説や前提的な分析手法への異議申し立てという点では価値を持ちますが,一方で,こうした議論は際限のないものです(どんどん腑分けしていくと,最後は形態素まで分解されてしまう・・・)。私はかつって,これを「玉ねぎの皮むき」の比喩で論じたことがあります。実際のところ,そうした細かい単位のデータ分析から得られた断片的な言語記述が,全体として,どのような言語学的価値を持ちうるのかははっきりしないところです。

たとえば,私のやっている学習者コーパスで言うと,「日本人学習者の特徴」とか,「上級学習者の特徴」とか,「母語話者の特徴」といったことを,しばしば「概括的に」議論するわけですが,それらのデータをのぞけば,その中にも,巨大な個人差が存在します。かといって,一般化・概括化を避けて,個人差・個体差を言い立てるだけでは,教育的示唆は永遠に得られないでしょう。

この微妙なアンビバレンツをどう扱っていくか,今後のコーパス研究の大きな課題の1つと言えます。