表記に参加しました。 久々の対面学会ということで、刺激的でした。Zoomでも質問はできるのですが、やはり、直接顔を見て、意見交換ができるのが対面学会の良さだと改めて感じました。

学会のサイト

当日の発表リスト

王凱男(岡山大学大学院)現代若者の自然会話における接続詞の使用実態―性差に着目して―

李欣然(中国・北京外国語大学大学院)学習者の気づき機能が日本語の会話習得に与える影響

浦井智司(早稲田大学大学院)非母語話者教師の考えるオンライン化できない日本語母語教師の役割―コロナ禍に始まったオンライン授業を中心に―

林燕燕(東京外国語大学大学院)中国の日本語教科書における漢語動作名詞を用いた機能動詞結合の提示状況に関する一考察―教科書間の比較を中心に―

劉藝寒(東京都立大学大学院)読解指導を受けた後に中国人日本語学習者による同一文章の要約文に現れた変化―残存内容と表現形式に着目して―

孫守乾(東京都立大学大学院)日本語卒業論文の最終章における構成要素とその指導の考察―指導教員に対する半構造化インタビューから―

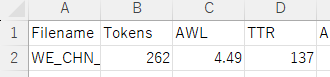

目黒裕将(エイム奈良国際アカデミー) 中国の日本語専攻大学生による言語分野の卒業論文テーマ―X大学を対象としたテキストマイニングを用いた卒業論文題目分析―

邢修強(中国・上海外国語大学大学院)中国人日本語学習者の「~的」の誤用分析

劉志毅(早稲田大学大学院)日本語簿記の専門用語の特徴と授業導入の最適な時期について―日本語学の知見を援用した「日本語+α」人材の育成を目指して―

蔡苗苗(大阪大学大学院)ピア・レスポンス活動による学習者間の知識構築過程の分析―中国人日本語学習者に対する縦断的調査をもとに―

崔英才(中国・淮陰師範学院講師)オンラインの接触場面会話におけるスピーチスタイルシフト―中国国内の学習者の習得問題を中心に―

郭テイテイ(関西大学大学院)断り場面における中国語を母語とする日本語学習者の言いさし表現の使用実態―日本語母語話者と比較して